晶粒度是指多晶体材料中晶粒的大小,材料的许多性能与晶粒度密切相关。例如,细晶粒材料通常具有更高的强度和硬度。这是因为细晶粒意味着晶界面积增大,晶界能够阻碍位错的运动,从而使材料在承受外力时更难发生塑性变形。

晶粒度检测是材料科学领域中一项重要的检测技术,用于评估材料中晶粒的大小和分布情况。

一.检测对象

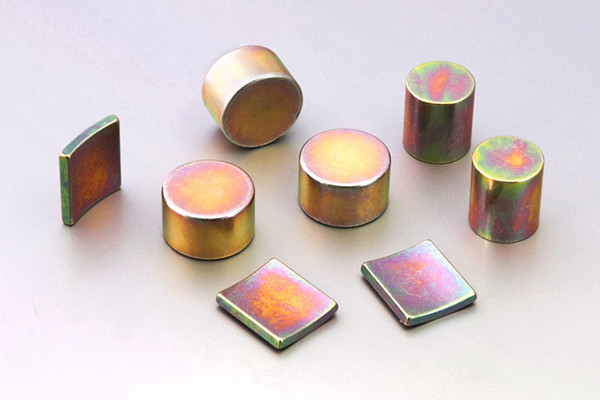

1.金属材料

包括钢铁、铝合金、铜合金等各类金属及其合金。在钢铁工业中,晶粒度对钢材的性能影响巨大。例如,在建筑用钢中,细晶粒结构可以提高钢材的抗震性能;在机械制造用钢中,合适的晶粒度能够保证钢材在加工和使用过程中的强度和韧性。铝合金和铜合金等有色金属材料的晶粒度同样重要,如在航空航天领域使用的铝合金,需要严格控制晶粒度以满足高强度和轻量化的要求。

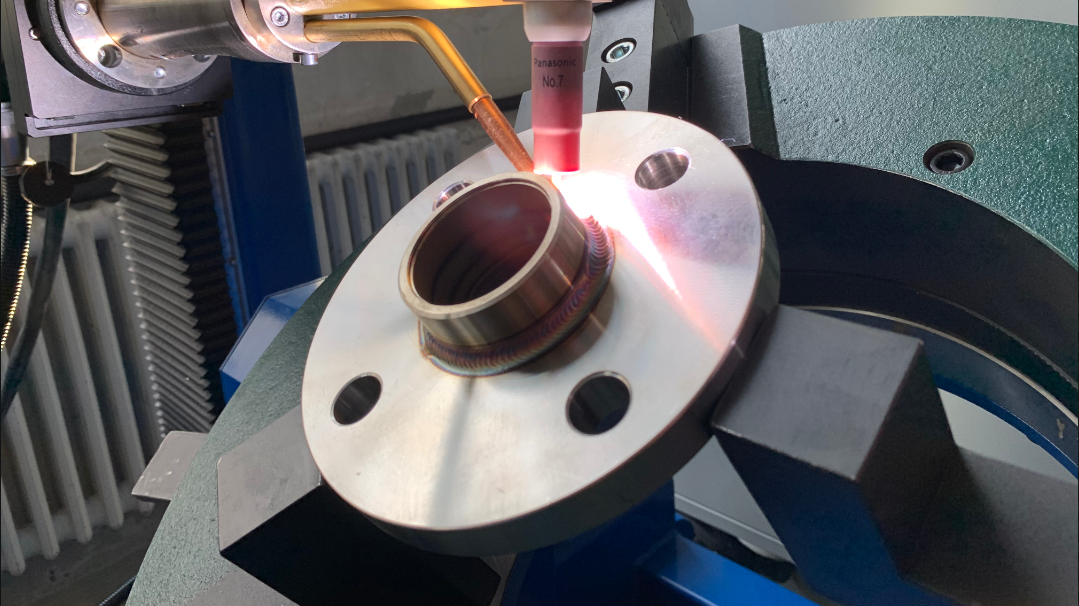

2.陶瓷材料

陶瓷材料的晶粒度对其性能也有显著影响。例如,在电子陶瓷中,晶粒度会影响材料的介电性能、压电性能等。在结构陶瓷(如陶瓷刀具、陶瓷发动机部件等)中,细晶粒陶瓷通常具有更高的硬度和耐磨性,同时可以提高材料的抗热震性。通过晶粒度检测,可以优化陶瓷材料的烧结工艺,获得性能优良的陶瓷产品。

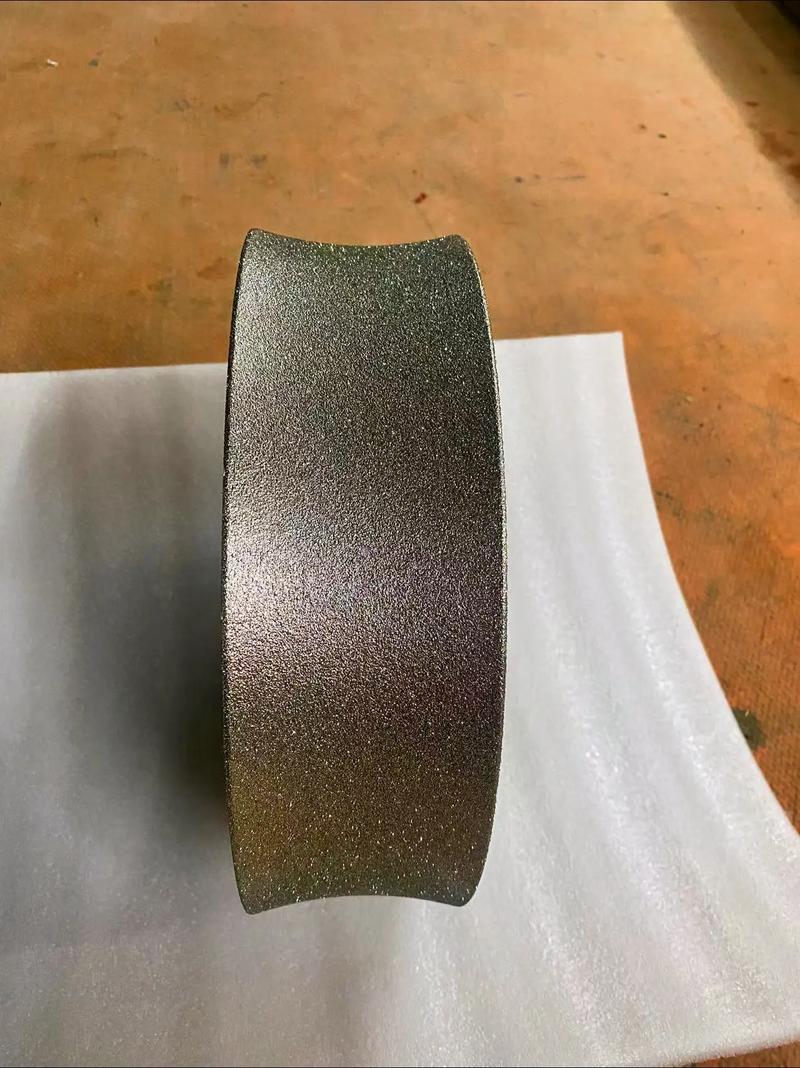

3.高分子材料(部分结晶情况)

一些高分子材料在特定条件下会出现结晶现象,如聚乙烯、聚丙烯等。这些材料中的晶粒度大小和分布会影响其机械性能、光学性能和热性能等。例如,结晶度高且晶粒细小的高分子材料可能具有更高的强度和韧性,同时透明度也可能会受到晶粒度的影响。

二.检测方法

1.比较法

这是一种简单直观的晶粒度检测方法。将待测材料的金相试样(经过抛光和腐蚀处理)与标准评级图进行目视比较。标准评级图是根据不同的材料和晶粒形态预先制定的,例如,在金属材料检测中,常用的有 GB/T 6394 - 2017《金属平均晶粒度测定方法》中的标准评级图。

检测人员通过观察试样的晶粒大小、形状和分布,与标准图中相应的级别进行对比,从而确定材料的晶粒度级别。这种方法的优点是操作简单、速度快,不需要复杂的仪器设备,适用于对晶粒度精度要求不是特别高的场合,如一般性的质量检验和生产现场快速评估。

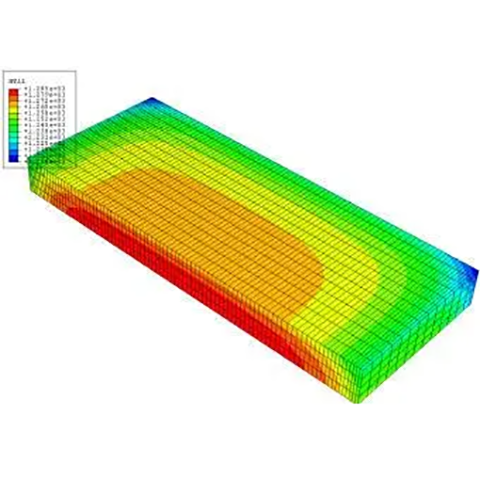

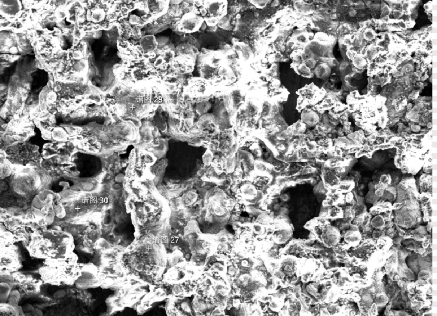

2.面积法

面积法是通过测量金相试样中一定面积内的晶粒数量来计算晶粒度。可以使用图像分析软件,对金相照片进行处理,选取一定的区域,统计该区域内的晶粒数目,然后根据公式计算出晶粒度。

这种方法的优点是能够较为准确地反映晶粒的实际大小和分布情况,尤其适用于晶粒大小差异较大的材料。不过,它同样需要高质量的金相照片和精确的图像分析工具,操作相对复杂,并且对试样的制备要求较高。

3.显微镜直接测量法(适用于较大晶粒)

对于一些晶粒尺寸较大的材料(如某些铸造合金或粗晶材料),可以直接使用光学显微镜或电子显微镜进行观察,并通过显微镜的标尺直接测量晶粒的尺寸。这种方法简单直接,但对于小晶粒材料,由于分辨率的限制,可能无法准确测量。